netto(ねっと)の語源というか由来は、「世界を網のようなものとして捉えよう」という考えが基となっています。

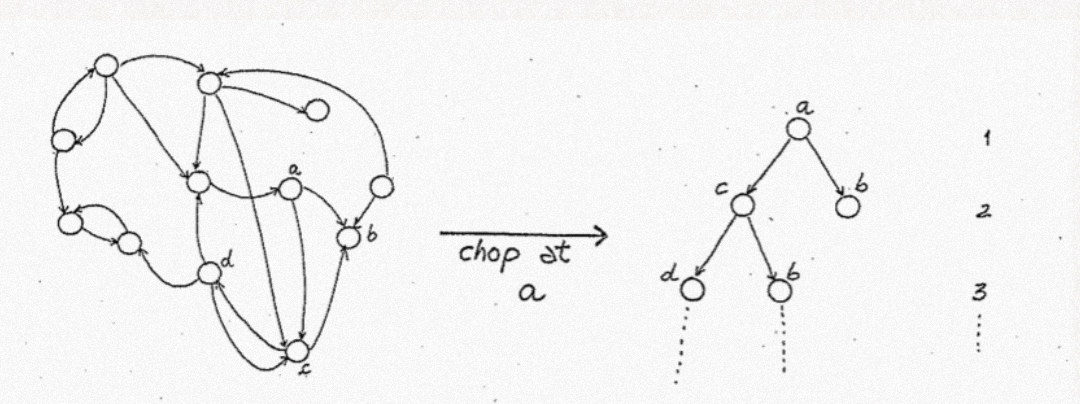

学問などを突き詰めていくことはその対極になり、網のようなものとして捉えることが難しいこの世界を細分化したり、一部を切り取ったりすることを通して世界の一部を明らかにすることで相対的に世界を理解しようという試みだと理解しています(上の図のように網を切り因果関係の数を減らすことで理解できることが産まれ出す)。

どちらの捉え方もそれぞれ大切にしようというのがnetto(ねっと)の大切にしている考え方です。

理学療法などの学問を突き詰めることでノイズになってきてしまうものが出てきてしまうのだけれど、それを排除せずにそのまま対象者の世界に入り込むことで、網のように複雑な世界を切り取らずにそのまま理解することを敢えてしよう(効率的ではないし複雑になるけれど)。そうすることで見えてくることもあるし支援できることもある、今まで見えてこなかった可能性も産まれてくると思っています。

先週荼毘に付されたじいちゃんのこと、まさにこの考えが花開いたと振り返って思うので少しご紹介。

とにかくわがままで亭主関白、近所付き合いも少なく、あまり人と積極的に関わることのない性格ということもあり、デイサービスなどは利用せず、関わっているのは主にnetto(ねっと)だけというスタートを4年前に切りました。

やってきたことといえば雑談したり、傾聴したり、畑仕事を手伝ったり、じいちゃんの好奇心の赴くまま、その世界に入り込んでいきました。ある意味、何もやっていないといえば何もしていないとも言えるでしょう、しかしながら、じいちゃんの世界を理解していた数少ない人間のひとりになれていたという意味では大仕事をしたとも言えます。

そのうちに最期のことについてポツリポツリと話をすることが多くなってきたのが、約二年前。病院は嫌だ、家がいい、家で死にたい、お寺で葬式したい、お前も参列しろ、etc.

それならばと往診専門医を紹介し、最期のイメージを共有し、お寺に葬儀の打ち合わせに行ったり、遺影の写真を選んだり、そういった時間を共有していきました。

最期はあっという間に逝ってしまったじいちゃん。葬儀はとても良い雰囲気で進んでいきました。約束通り参列したよ。

なんだかやれることをやった、これ以上はないという気持ちになった支援となりました。

このじいちゃんの最期の迎え方、専門的な関わりだけでは到達できなかったでしょうし、netto(ねっと)的な関わりだけでも難しかったでしょう。まさに、専門的な視点と、網的な視点、両方が合さって納得できる方向へ向かうことができたのだと思います。

ご冥福をお祈りします

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 先日、毎週水曜日のオンラインサロンにて、少し未来の話をすることがあった。netto(ねっと)のスタッフが少しずつ増えてきている。今月兵庫県で開業したスタッフで何番目だろうと、数えてみたら15番目の開業であった。起業支援も日々のサポートも今のところはなんとかできているが、将来的には地域で分けたり、人数で分けたりする必要が出てくるのかもしれないと思い始めていた。かなり前の話になるが、netto(ねっと)を開業した当時、「話が聞きたい」と尋ねてきた方がいた。調子に乗っていろいろと話をしてしまったのだが、その人は別で開業して「暮らし支援サービス〇〇」という屋号を掲げていた。その時はアイデアが盗まれたような気がして、あまりいい感情は湧いてこなかった。netto(ねっと)という屋号の由来は以前コラムに投稿したが、この考えは今も変わっていないし、間違ってはいなかったと、その想いをより強くしている。ただ言語化できているのはここまでで、それ以上に伝えないといけないと思っているがうまく伝えきれずにいることがたくさんあって歯痒さを感じる。だから毎週水曜日、netto(ねっと)のスタッフみんなが忙しいのは分かっているが、必ずミーティングを開催し、日々の活動報告や雑談を交わすようにしている。あまりにもくだらない話が多く、気が引けるというかスタッフには申し訳ない気持ちもあるのだが、ちょっとした雑談の中に、言葉の端々に、会話の中で動き出す感情の機微に、言語化できない大切なことが含まれているような気がしてならない。なぜ私たちはこの仕事を選んだのか?この仕事を通して何を世の中に伝えたいのか?どのように自分がお役に立てるのか?社会にとって私たちの仕事はどのような意味を持っているのか?関わる相手にはどのような人生を歩んでもらいたいのだろうか?リスクをとって開業し安全な道を捨てたからには、そういった「なぜ」を突き詰め実行し、結果を体感することなしには続けていくことはできないだろう。単純に独りよがりな想いの先行だけでは、長く続けることはできないと、今ならはっきりと分かる。あくまでも「社会という複雑な網の中のわたし」なのだ「暮らし支援サービス〇〇」で開業した方は、事業としては継続しているが、現在は副業のような形に落ち着いたようだった。将来、netto(ねっと)を分ける、独立させるということになったとき、ただノウハウを知っているということだけではなく、言語化できないことまでもしっかりと身につけ伝えられる方になら、その役割を任せても大丈夫と思える。そのことをミーティングで伝えた時に、思ったよりもみんなの反応が良かったような気がして身体が熱くなるのを感じた。ただ規模を大きくしていくつもりは最初から考えていないが、「手に届く範囲の人を」支える人の輪は時間をかけて拡がっていくのかもしれない。 […]